近日,嘉兴大学建筑工程学院玄美玉博士在国际知名建筑与材料领域期刊《Journal of Building Engineering》(中科院二区TOP期刊,影响因子7.4)发表了题为“Strength enhancement – carbon emission reduction – autogenous shrinkage mitigation of cement-slag-limestone ultra-high-performance concrete by using natural wollastonite”的最新研究成果。嘉兴大学为论文第一署名单位,玄美玉博士为论文第一作者。

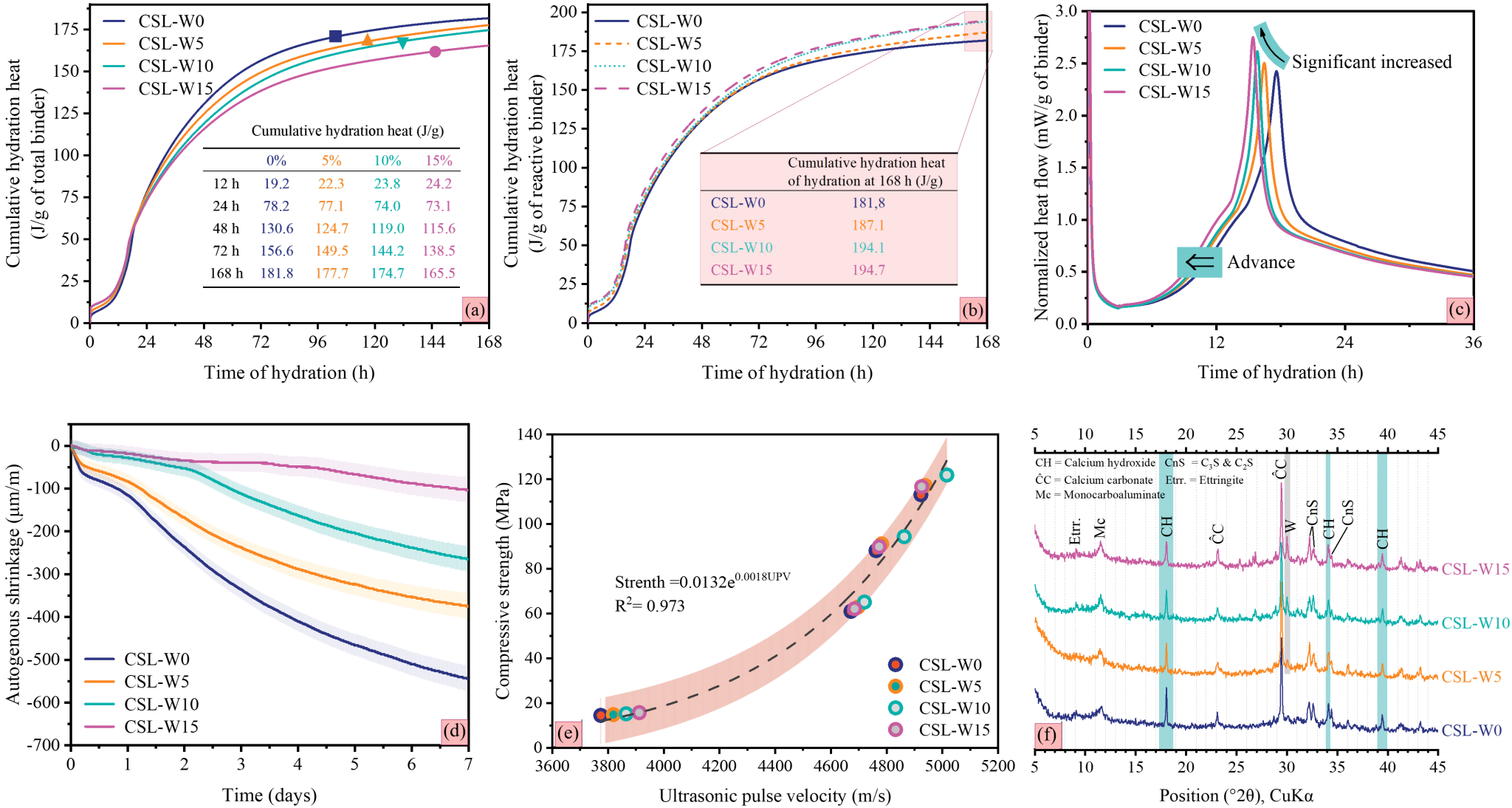

水泥-矿渣-石灰石(CSL)混凝土是一种新型三元胶凝体系,但其在超高性能混凝土(UHPC)中的应用仍有待深入研究,尤其是在自收缩方面。该研究针对水泥-矿渣-石灰石(CSL)三元胶凝体系在超高性能混凝土(UHPC)中的应用展开系统研究,重点探讨了硅灰石(Wollastonite)在改善自收缩、力学性能和可持续性方面的作用机制。研究发现,适量掺入硅灰石(约10%)可显著降低自收缩率(最高可降低80.9%)、提升抗压和抗折强度,并改善孔隙结构与电阻率,从而增强材料的耐久性。同时,硅灰石通过促进矿渣的火山灰反应和矿渣-石灰石间的协同作用,减少了氢氧化钙生成、增加了碳铝酸盐含量,形成了更加致密的微观结构。值得关注的是,研究还揭示了硅灰石在早期水化过程中的“成核效应”与“微钢筋效应”双重机制:前者加速了早期反应速率,后者通过增强内部约束有效缓解了自收缩。此外,由于硅灰石为天然矿物材料,其应用有助于降低CO₂排放,实现高性能与低碳化的兼顾。该研究从宏观性能—微观结构—可持续性多维度系统揭示了硅灰石在CSL-UHPC体系中的作用机制,为低碳高性能混凝土的设计提供了新的思路,也为绿色建材在高性能建筑领域的推广应用奠定了坚实基础。

硅灰石在CSL-UHPC体系中对宏观性能与微观结构的增强作用